“句芒号”千里寻碳,深蓝空间为“美丽中国”贡献遥感力量

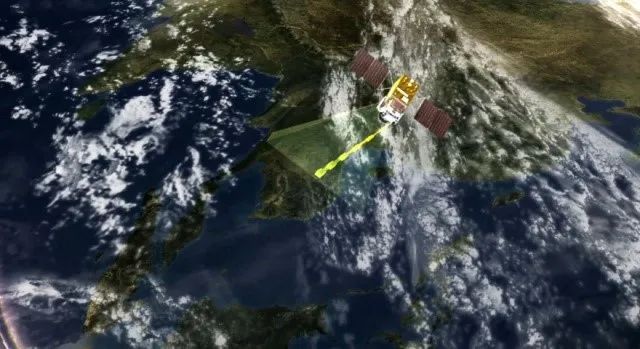

2022年8月4日11时08分,由航天科技集团五院抓总研制的陆地生态系统碳监测卫星,在太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭成功发射。我国碳汇监测进入天基遥感时代!

陆地生态系统碳监测卫星是世界首颗森林碳汇主被动联合观测的遥感卫星,能实现对森林植被生物量、气溶胶分布、叶绿素荧光的高精度定量遥感测量。广泛应用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价、大气环境监测和气候变化中气溶胶作用研究等工作,同时支持高程控制点获取、灾害监测评估、农情遥感监测等需求。

该星具有载荷多、模式多的特点,除森林碳汇监测外,还可应用于环保、测绘、气象、农业、减灾等领域,支撑作物评估、植物病虫害监测、灾害应急成像等工作。

▲ 陆地生态系统碳监测卫星工作示意图(内容引用中国空间技术研究院)

卫星遥感监测已经从国家层面列为碳达峰行动方案的必选项。

2021年10月21日,国务院办公厅印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出“推进碳排放实测技术发展,加快遥感测量、大数据、云计算等新兴技术在碳排放实测技术领域的应用,提高统计核算水平。”

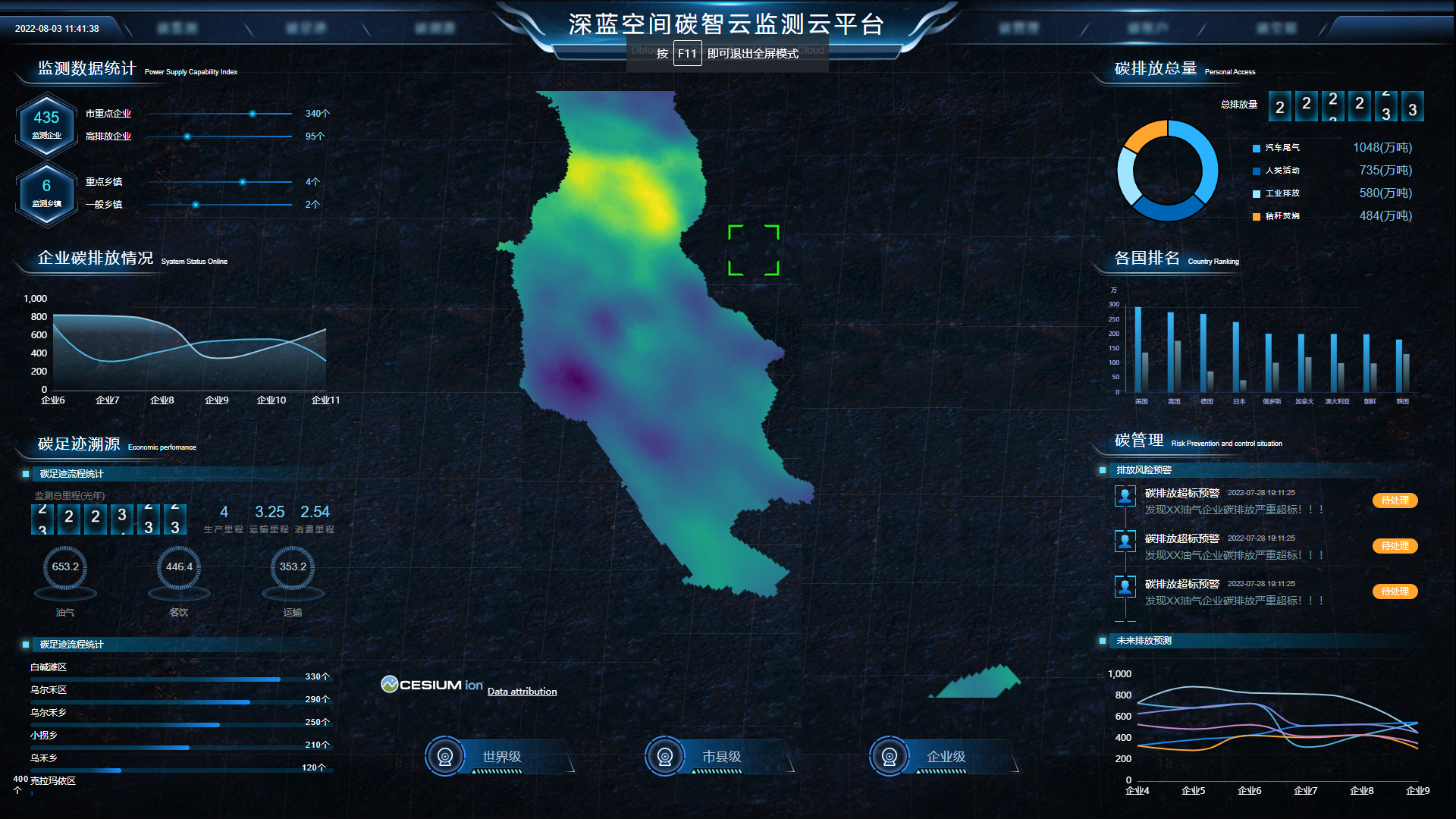

深蓝空间作为卫星遥感应用领域快速成长的新锐力量,深入贯彻生态文明建设新发展理念,面向双碳产业,基于多年在大气环保领域的遥感监测经验,运用深蓝空间独有的核心算法和反演模型打造“深蓝空间双碳时空大数据平台”。该平台以融合“卫星+无人机+走航”多源数据的天空地一体化监测方式,提供“基于卫星+多源监测的碳数据”的数据服务,提升碳核算的全面性和准确性,实现碳汇测量的全方位监测管理,推动绿色低碳技术实现重大突破,助力创新驱动的绿色低碳高质量发展。

▲深蓝空间双碳时空大数据平台

深蓝空间将继续完善在双碳领域中的标准化产品和应用模块,进一步筑高深蓝空间在生态环保领域的技术壁垒,为促进经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国实现低碳发展保驾护航,贡献遥感力量。

植被高度、植被面积、叶绿素荧光和大气PM2.5含量是计算森林碳汇能力的核心数据。陆地生态系统碳监测卫星配置了多波束激光雷达、多角度多光谱相机、超光谱探测仪、多角度偏振成像仪等载荷,支持获取以上数据,并确保数据“准、全、细、精”。

植被测高结果“准”。陆地生态系统碳监测卫星上的多波束激光雷达通过计算激光到达树冠以及地面的时间差,可计算出树木的高度。卫星一次测量发射出激光的光束数量、发射频次则决定测量精度。研制团队通过数据反演、仿真分析、应用测试等,实现1秒发射测量激光200次,并对激光雷达所需的卫星环境和硬件配置进行适应性设计,克服了散热等难题,最终实现测点间隔由公里级跨越至百米级,植被测高精度大幅提升。

▲ 卫星激光雷达测量高示意图

获取植被面积“全”。为了准确还原森林茂密程度,陆地生态系统碳监测卫星设计安装了5个多光谱相机,实现对地5角度立体观测。同时,为了避免植被阴、阳面光线影响,研制团队还创新性提出月球定标方法,确保5角度成像光谱响应一致。实现这些能力后,5角度多光谱相机可帮助卫星绘制一幅“立体”植被分布图,精准覆盖观测区域的一草一木。

▲ 卫星多光谱相机5角度对地观测示意图

叶绿素荧光探测“细”。叶绿素荧光高精度制图是陆地生态系统碳监测卫星支撑高精度碳汇监测的重要环节,但叶绿素荧光的能量非常小,仅有约0.5%~2%以荧光的形式发射出来。为提升叶绿素光谱探测精细程度,该星配置了超光谱探测仪,并创新使用了光栅分光原理,将光谱分辨率较传统提升了10倍,实现国际首次0.3nm精细探测,可探测到太阳光细微的明暗变化。

▲ 卫星超光谱探测仪叶绿素荧光捕捉示意图

大气校正数据“精”。为了去除大气对卫星监测数据的影响,陆地生态系统碳监测卫星专门配置了偏振成像仪,支持35个角度监测大气PM2.5含量,获取大气横向PM2.5含量信息。同时,该星还增配了大气激光雷达,用于获取大气纵向PM2.5含量信息。一横一纵,就将数据结果由二维变成了三维立0体信息,确保大气校正更精准。

![]()

▲ 卫星大气PM2.5监测示意图

天上星桥鹊架,人间绿水青山 | 陆地生态系统碳监测卫星成功发射

点击可阅读原文↑↑↑

深蓝空间遥感技术有限公司是一家行业领先的卫星遥感应用公司,在卫星遥感大数据深度挖掘、处理、分析与评估方面拥有核心竞争力,并取得了多项突破性进展。深蓝空间为客户提供包括先进卫星遥感算法、卫星遥感系统软件、卫星遥感应用平台及航天技术成果转化装备的全栈式解决方案,并在生态环境、石油电网等多个行业取得领先地位。

-END-